Loading...

基本構造

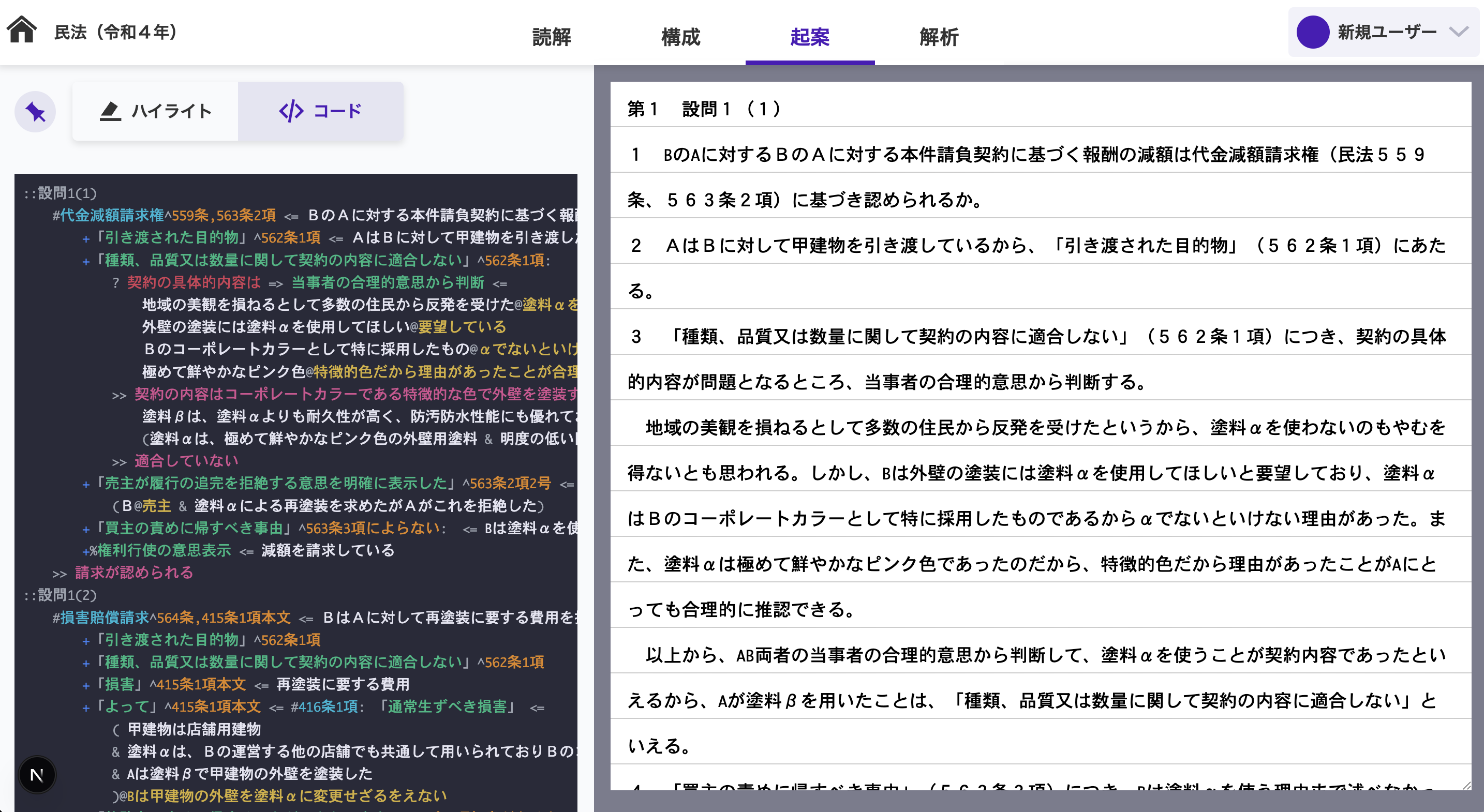

法的推論の基本構造である法的根拠→法的主張→要件→あてはめ→結論という流れをMatchaで表現すると以下のようになります。

#主張^法的根拠 <= 事実:

「要件」: %定義 <= 事実@評価

>> 結論以下に窃盗罪における記載例を示します。

#窃盗罪^235条 <= 甲が本件財布を持ち去った行為: (

「他人の財物」: %他人が所有する財産的価値のある有体物 <= 本件財布はAが所有する

「窃取」: %占有者の意思に反して占有を自己又は第三者に移転すること: (

%占有者の意思に反して <= A@占有者

%占有: %人が物を実力的に支配する関係

<= (公園のベンチにおいていた & 最大20メートル離れて5分後に取りに戻った)

@Aが財布を実力的に支配している

%自己又は第三者に移転 <= (

甲@自己

持ち去った@移転

)

)

%故意^38条1項本文: %事実の認識・認容 <= 甲は前記事実を認識認容している

? 財産犯と不可罰的な使用窃盗及び遺棄・隠匿罪との区別する必要がある => %不法領得の意思: (

%権利者を排除して他人の物を自己の所有物とし <= 持ち去った@権利者Aを排除して

%経済的用法に従って利用処分する意思 <= 金銭を得る目的だった@財布そのものから効用を得る

)

)

>> 甲に窃盗罪が成立する

主張の記法

特定の事実について、法的根拠に基づく法的主張を展開する場合の記法は以下です。

#主張^根拠 <= 事実根拠や対象とする事実を明示しない主張をする場合

```#主張 <= 事実```

```#主張^根拠```

```#主張```要件の記法

要件を定義で言い換えて、事実を評価してあてはめる記法は、以下です。

```「要件」: %定義 <= 事実@評価```要件が法文上の文言に基づかない場合

```%要件: %定義 <= 事実@評価```要件を定義で言い換えない場合

```「要件」 <= 事実@評価```

```%要件 <= 事実@評価```事実に評価を加えない場合

```「要件」 <= 事実```

```%要件 <= 事実```複数の事実をまとめて評価する場合

```「要件」 <= (事実 & 事実)@評価```

```%要件 <= (事実 & 事実)@評価```論点の記法

問題提起をしてから理由を述べて規範を導く場合:

```? 問題提起 ~> 理由 => %規範```さらに、事実をあてはめて結論を導く場合には以下のように表記します。

```? 問題提起 ~> 理由 => %規範 <= 事実@評価 : >> 結論```理由を述べずに直ちに規範を示す場合

```? 問題提起 => %規範```具体的事実が問題提起の原因となる場合

```? 問題提起 <= 事実 ~> 理由 => %規範```結論の記法

主張の成否についての結論や、論点についての結論を示す場合の記法は以下です。

#主張^根拠: (

「要件」 <= 事実@評価

「要件」 <= 事実@評価

) >> 効果ANDとORの記法

複数の要件を充足してはじめて主張が成立する場合の記法は以下です。

#主張 <= 事実:

( 「要件」: %定義 <= 事実

& 「要件」: %定義 <= 事実

& 「要件」: %定義 <= 事実 )もっとも、AND表記については、改行することによって省略して記述することができます。

#主張 <= 事実: (

「要件」: %定義 <= 事実

「要件」: %定義 <= 事実

「要件」: %定義 <= 事実

)OR条件の場合

#主張 <= 事実:

( 「要件」: %定義 <= 事実

| 「要件」: %定義 <= 事実

| 「要件」: %定義 <= 事実 )コメントの記法

::甲の罪責

#窃盗罪^刑法第235条 <= 甲が本件財布を持ち去った行為

#殺人罪^199条 <= 甲がAを包丁で刺突した行為

成否の記法

法的主張の成否や要件充足の成否を明示する場合には、+と!を使います。

!#窃盗罪^刑法第235条 <= 甲が本件財布を持ち去った行為: (

+「他人の財物」: %他人が所有する財産的価値のある有体物 <= 本件財布はAが所有する

+「窃取」: %占有者の意思に反して占有を自己又は第三者に移転すること: (

+%占有者の意思に反して <= A@占有者

+%占有: %人が物を実力的に支配する関係

<= (公園のベンチにおいていた & 最大20メートル離れて5分後に取りに戻った)

@Aが財布を実力的に支配している

+%自己又は第三者に移転 <= ( 甲@自己 & 持ち去った@移転 )

)

+%故意^38条1項本文: %事実の認識・認容 <= 甲は前記事実を認識認容している

? 財産犯と不可罰的な使用窃盗及び遺棄・隠匿罪との区別する必要がある => !%不法領得の意思: (

+%権利者を排除して他人の物を自己の所有物とし <= 持ち去った@権利者Aを排除して

!%経済的用法に従って利用処分する意思 <= いやがらせをする目的だった@財布そのものから効用を得るわけではない

)

)

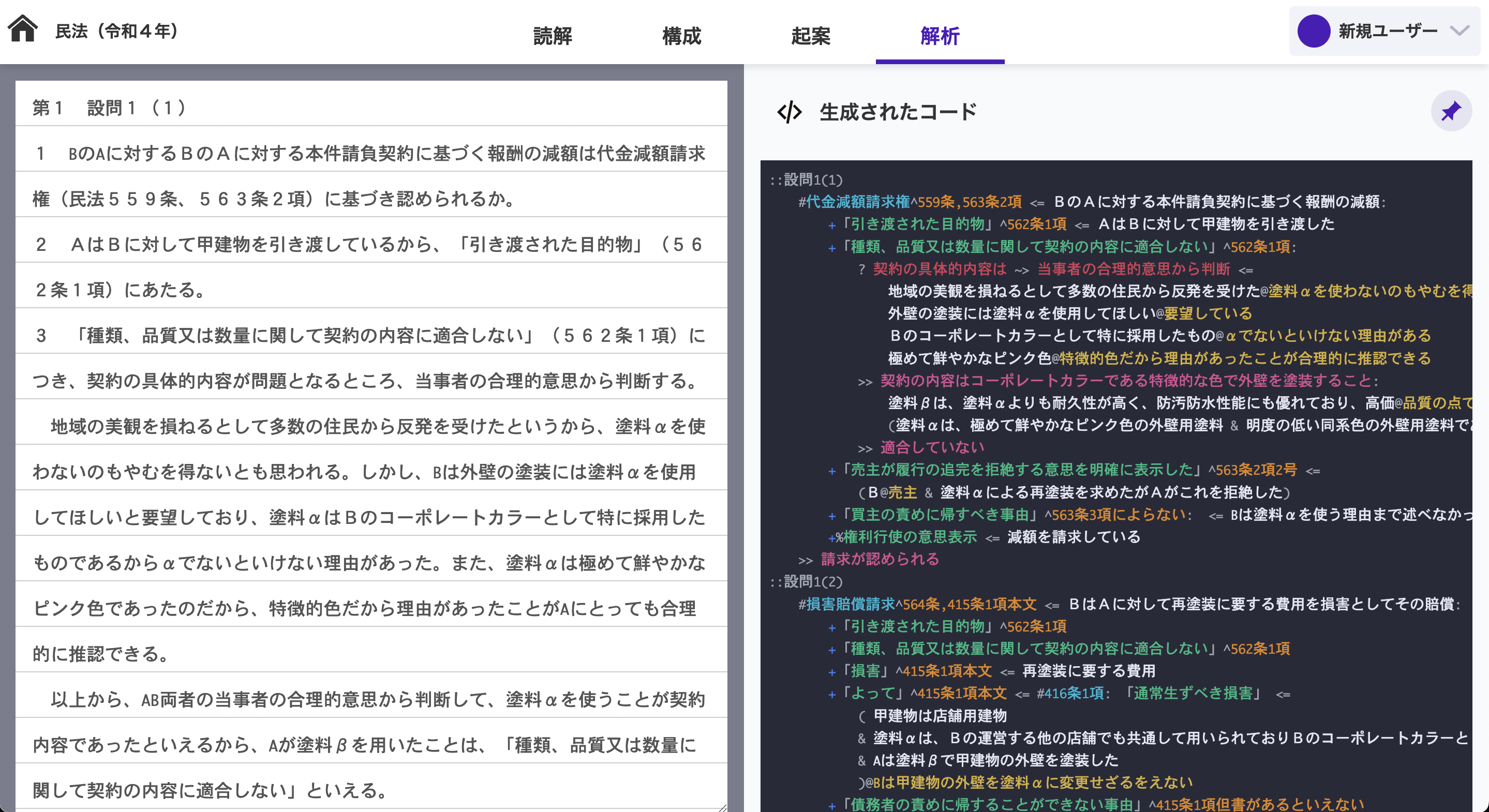

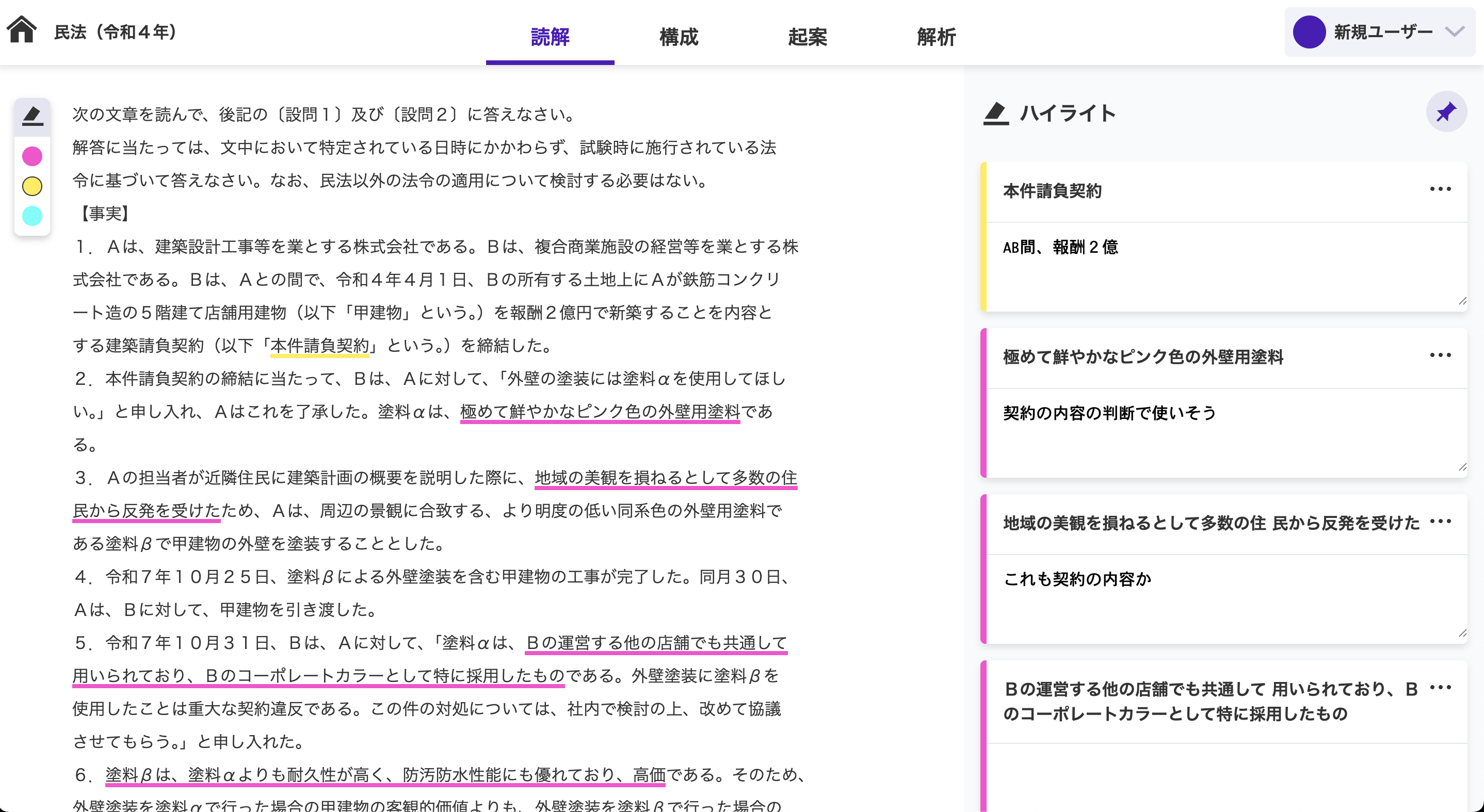

>> 甲に窃盗罪は成立しない法的推論の過程を見える化

ハイライトして

要素を抽出

法的推論を

コーディング

コードに基づく

答案作成